UN SIGLO DE LUCHAS POR LA FE

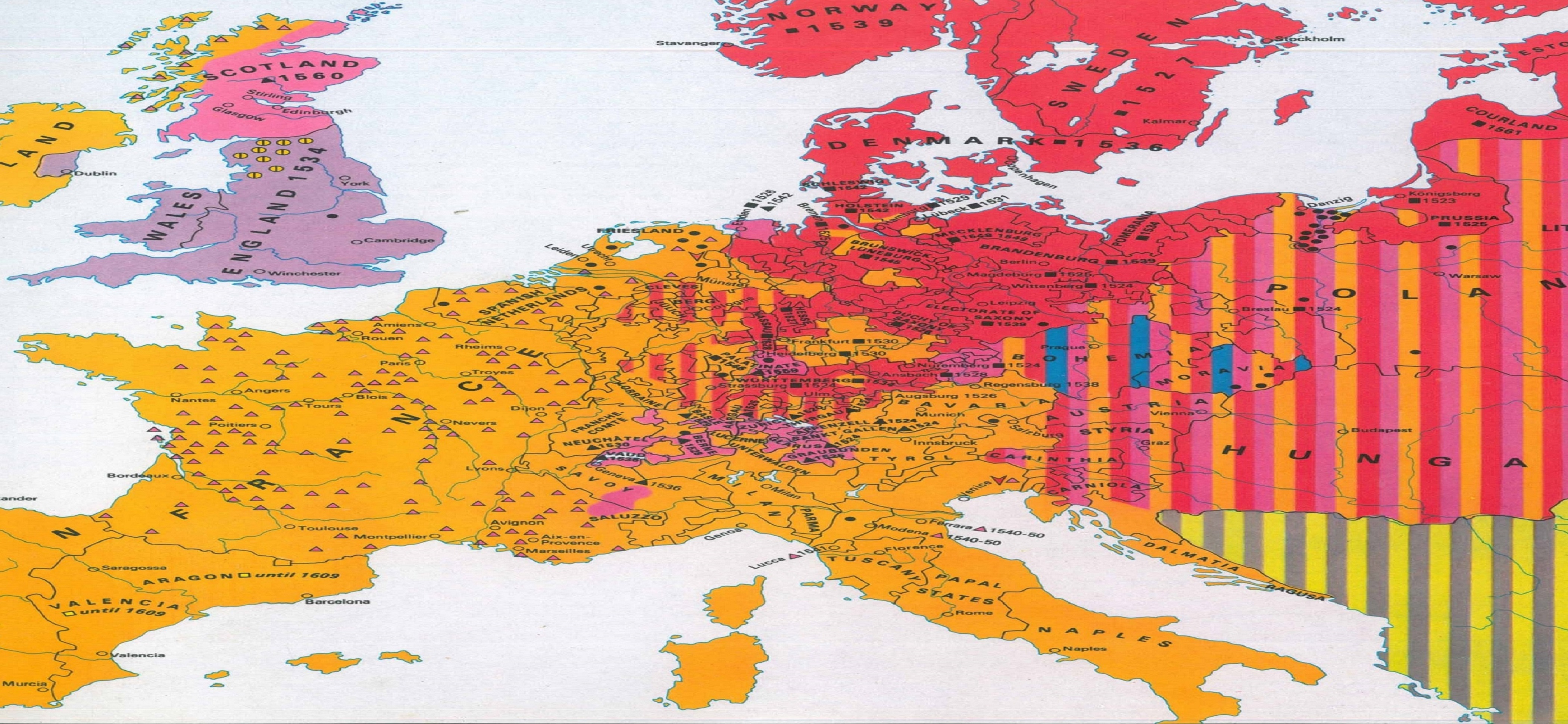

Desde el punto de vista religioso, el siglo XVI en Europa es un período que podríamos calificar de "conflictivo", en el que se rompe definitivamente la unidad de la Cristiandad occidental. Desde 1517, año en el que el monje alemán Martín Lutero (1483-1546) clava sus famosísimas 95 tesis sobre las indulgencias en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, se inicia un movimiento de profunda renovación religiosa que se conoce con el nombre de Reforma y que influye decisivamente en el devenir histórico del Viejo Continente. En pocos años, la Reforma se asienta con fuerza en el norte y centro de Europa a base de denunciar la corrupción de costumbres y la perversión doctrinal en las que había caído desde hacía tiempo la Iglesia de Roma. El mensaje antipapal y contrario al boato eclesiástico de los Reformadores se propaga, gracias a la imprenta, como un reguero de pólvora y cala tanto entre las clases populares como adineradas de aquellos países, haciendo converger en la protesta otras reclamaciones de orden político y social. Tanto es así, que a mediados de siglo las diferencias en todos los órdenes entre "protestantes" y católicos son de tal magnitud que se presumen ya irreconciliables.

Es difícil resumir en pocas palabras la nueva (o renovada, según se mire) visión que del cristianismo ofreció la Reforma a ojos de sus coetáneos. Quizás lo que más ahondaba en la ruptura con la "vieja religión" es la demoledora crítica que sus líderes más conspicuos hicieron de la Iglesia-institución, en el sentido de entidad jerárquica y ceremonial volcada en los intereses mundanos y alejada de la misión espiritual que le confería su razón de ser. La Iglesia, proclamarán en más de una ocasión los Reformadores, es el cuerpo místico de Jesucristo, la comunidad de los creyentes ("comunión de los santos"), y bajo ningún concepto una estructura piramidal atemorizadora sustentada no tanto en los mandamientos divinos como en la obediencia al papa romano, a quien los reformadores acusan de ser el Anticristo instalado fraudulentamente en el templo del Señor. Allí donde la Reforma triunfa, el peso de la Iglesia-institución decrece, y en estas circunstancias serán los políticos (reyes, príncipes, señores territoriales, etc.) quienes tomen las riendas de los asuntos eclesiásticos. En Inglaterra, por ejemplo, Enrique VIII dirige e impulsa el cisma anglicano y el propio rey se erige en la cabeza de la Iglesia nacional recién creada (Act of Supremacy, 1534).

En los países católicos, en cambio, la Iglesia-institución reafirma su papel de mediadora entre Dios y su pueblo. Fuera de la Iglesia de Roma no hay salvación. El papa es el vicario de Dios en la tierra. El Concilio de Trento (1545-47 y 1561-1563) se encargará de poner negro sobre blanco éstas y otras muchas verdades incuestionables, galvanizando así una respuesta más elaborada y mejor argumentada ante el empuje protestante, con el objetivo de recuperar el terreno perdido: se inicia con ello la Reforma católica o Contrarreforma. La Compañía de Jesús, fundada por san Ignacio de Loyola en 1534 y aprobada por la Iglesia de Roma en 1540, será la punta de lanza de esta recuperación católica. Su voto especial de lealtad al papa y la estricta disciplina de sus miembros hizo de los jesuitas una orden particularmente idónea para esta misión. Renania, Polonia, Hungría, el Sarre, el norte de Baviera, Hungría y el sur de Holanda, entre otras, serán "reconquistadas" para el bando católico.

En España, país católico por antonomasia y "martillo de herejes", la Inquisición será la institución encargada de vigilar y reprimir (en su caso) las posibles desviaciones de la doctrina oficial. De la relativa tolerancia hacia el erasmismo y las corrientes renovadoras de la Iglesia durante el reinado de Carlos V (1516-1556) se pasó a la más rígida intolerancia con su hijo Felipe II (1556-1598). Los terribles y multitudinarios autos de fe en Sevilla y Valladolid del 1559 marcaron este cambio de tendencia. "Alumbrados", "recogidos", "luteranos", "erasmistas" o cualquiera que propugnara una religiosidad más íntima, una relación directa con Dios a través del Espíritu, se convertía en sospechoso y probablemente acababa siendo denunciado ante el tribunal del Santo Oficio. En este ambiente de permanente sospecha, no fueron pocos los religiosos, pensadores y literatos que, ellos o sus obras, pasaron por las censoras manos de los inquisidores: Alfonso de Valdés, B. de Torres Naharro, el Inca Garcilaso, fray Luis de Granada, fray Luis de León, san Juan de la Cruz, Jerónimo Gracián y hasta la propia santa Teresa de Jesús. Otros prefirieron el exilio: Juan Luis Vives, Juan de Valdés, Antonio del Corro, Juan de Enzinas,... Siendo precavida en esto, la santa de Ávila aceptaba la autocensura confiando con antelación sus escritos al padre Yanguas, su confesor, quien en cierta ocasión le conminó a que quemara sus comentarios al Cantar de los Cantares. La santa obedeció, pero por fortuna había otras copias que pudieron salvarse y llegar hasta nosotros.